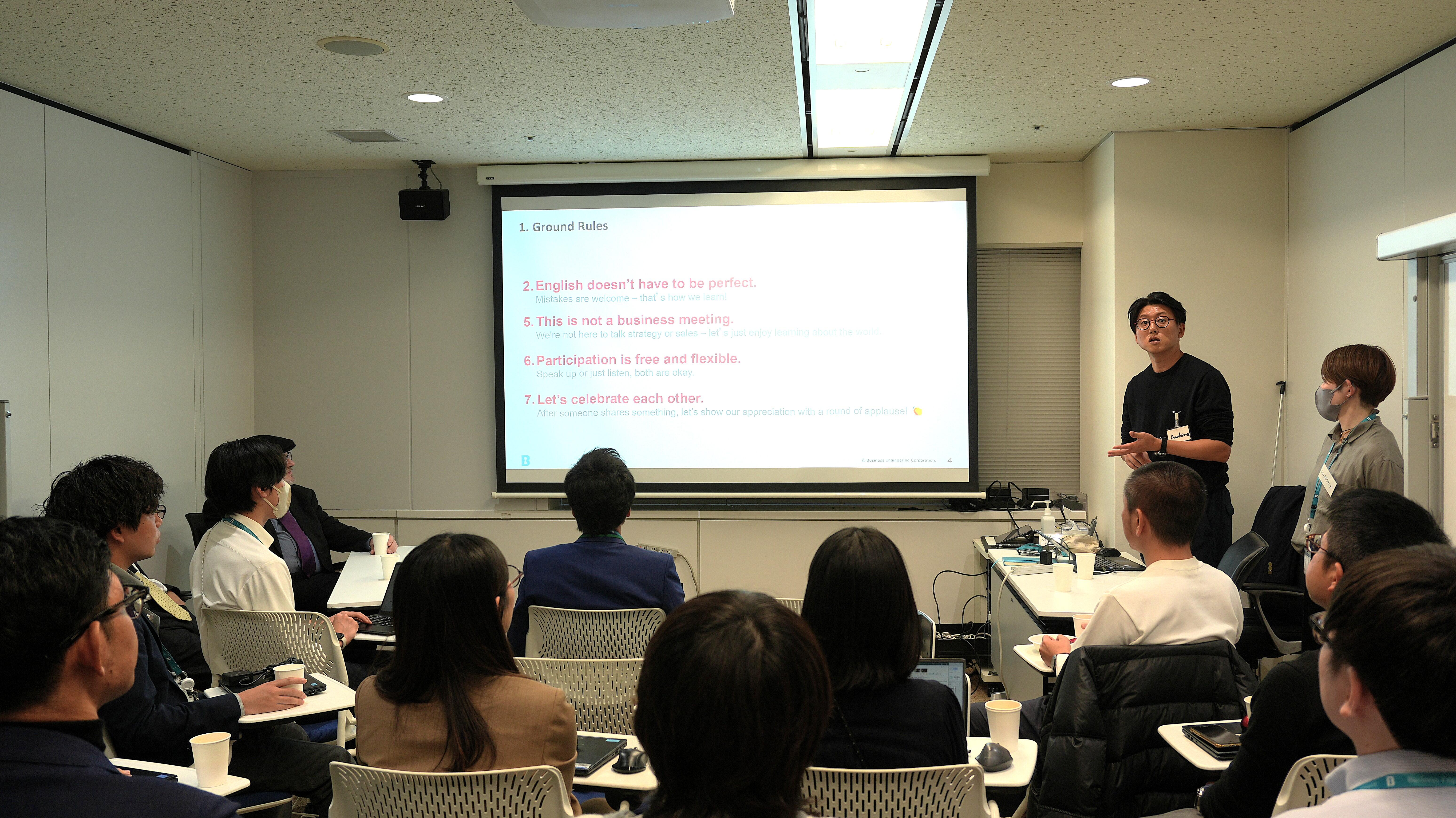

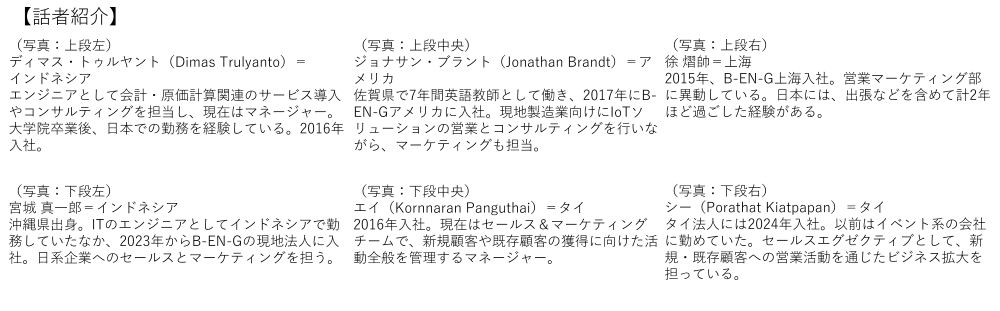

ビジネスエンジニアリング(B-EN-G)グループは2025年3月、デジタル化におけるトップランナーの考え方や成功事例、先進的なソリューションを紹介する製造業向けイベント「BE:YOND 2025」を都内で開催した。会場には、パートナー企業24社がブースを構え、製造業やIT企業の関係者1000人以上が来場した。B-EN-Gグループの各海外拠点からもスタッフが参加し、東京で一堂に会したメンバーに、イベントの感想やそこでの発見について語ってもらった。

「グローバル」「DX」の機運を実感

――BE:YONDに参加された感想を教えてください。

シー: 多くのパートナーや顧客が参加し、出展ブースには24社が軒を連ねていた。取引先の多さを実感しました。

我々が日々向き合っている、タイに進出している日系企業は違いますが、どちらかといえば日本の会社にはドメスティックな展開に寄っているイメージを抱いていました。パートナー企業のブースや来場者の様子から「日本には、グローバルビジネスに関心のある人が大勢いるんだ」と認識を改めましたね。

徐:会場でさまざまな顧客やパートナーが言葉を交わしているのが印象的でした。B-EN-Gがビジネスのプラットフォームになっていることも視覚的に感じました。

――日本と海外の違いを感じたところはありましたか。

エイ:タイのイベントと比べ、セクションの構成などの運営方式に文化の違いは感じましたね。あと、参加する人たちの姿勢が大きく異なります。日本の皆さんが、きちんと椅子に座って腰を落ち着けて、プレゼンターの話に集中して耳を傾けている姿が印象的でした。

徐:マーケティングを任されるようになった身としては、イベントを主催できる、ということ自体が魅力的に映りました。上海でもいずれこんなイベントを主催してみたいですね。そのためにもビジネス展開を頑張らないといけないと、身の引き締まる思いがしました。

――「デジタル製造業」がイベントのキーワードでした。そうした機運は感じられたでしょうか。

エイ:日本語は分からないのですが、キーノートのセッションや会場の雰囲気からAI(人工知能)、DX(デジタル化)の機運や関心の高まりを強く感じました。これはタイの製造業でも関心の高いテーマですし、「製造業のDXに向けた一歩をB-EN-Gがグローバルでサポートする」という社としての意志やメッセージも表れていると思いました。

ジョナサン:日本の方々が抱く印象とは異なると思いますが、日本やドイツと比較するとアメリカでは、まだDXが進んでいない現場も少なくありません。アメリカで事業をしている方とも会話をしましたが、同様の認識を確認し合い、「アメリカにはまだビッグチャンスがある」と確信できました。

宮城:日本本社のIT部門の方に話を聞いたのですが、「確かに機運は高まっているし海外拠点のDXを本社として支援したいと考えているが、その余力がない」という課題感を話されていました。

こうした課題については、まさに私たちのようなB-EN-Gの現地スタッフや、パートナー企業が力になれるので、頼って欲しいと思いました。

世界の仲間と「一緒にやっていこう」

――イベントには、さまざまな海外拠点のメンバーが集まりました。

ジョナサン:過去にリモートを通じて仕事をしてきた仲間と、対面で話せたことが最も嬉しかったです。温かく歓迎してもらい、会社に対する熱い思いが込み上げてきました。B-EN-Gメンバーが持つビジネスの力とナレッジの豊かさにも感心させられ、「すごくパワーのある人たちの集まりなんだ」と実感しました。

ディマス:B-EN-Gの各拠点の皆さんとお会いできて、すごく嬉しかったです。「やっと会えた」というのが一番の感想でした。それぞれの会社や拠点の状況、仕事内容に関する会話で盛り上がって、「普段は離れているけれど、皆で一緒にやっていこう」と思えました。

――顧客やパートナー企業も多数参加しました。収穫はありましたか。

徐:提案中のお客様と対面でお会いし、あいさつする機会に恵まれました。

グローバル案件について「本社と現地での認識のすり合わせに課題が残っている」という相談をもらい、当面取り組むべきことがクリアに見えましたね。それは収穫でした。

エイ:直接の会話以外にも、会場には海外展開やグローバルビジネスに興味を持っている企業の人たちが大勢いました。そうした人たちの会話がそこかしこで交わされ、メンバーが具体的な助言をする様子も目にしました。ビジネスの盛り上がりを感じられたことは、ひとつの収穫だったと思います。

シー:顧客からのB-EN-Gに対する高い信頼を感じる、貴重な機会になったことは間違いないです。

――B-EN-Gという会社に対する思いは変化しましたか。

シー:企業に対するロイヤリティ(帰属意識)は強く感じました。みんなが同じ会社の同僚で、仲間である。その実感を持てて嬉しかったです。

エイ:私も「みんな仲間なんだな」という印象を受けました。もちろん会話の中心はビジネスなんですが、社員同士で課題やノウハウをシェアし合っていて、拠点や部署は違うけれどB-EN-Gグループのために議論する姿に、「同僚」を超えたリレーションシップを感じました。

滞在中、日本本社の社員はみんな親切でした。本社を訪れた時も、入館カードがなくて困っていたところに、わざわざ社員がパスカードを持って駆けつけてくれました。これはほんの一例で、些細なエピソードではありますが、こうした社員の行動一つ一つにB-EN-Gの文化を感じられて嬉しかったです。

宮城:会社が好きな人が集まっている「ワンチーム」な組織だなと感じました。縁あって入社しましたが、長く一緒に働きたいという思いは強くなりましたね。本社オフィスの和気あいあいと働く雰囲気も気に入りました。壁にスローガンが貼られていて、ボトムアップな風土が感じられます。

ジョナサン:自分もイベントを終えて、初めて本社のオフィスを訪問できました。会場で多くのメンバーと話した時も感じましたが、仕事熱心な人が多いですね。自分ももっと頑張りたいと刺激を受けました。

BE:YONDのようなイベントを現地で企画したい

――今回参加したBE:YONDや日本滞在を通じて、「現地に戻って生かしたい」と思える学びや発見はありましたか。

エイ:日本本社の若手世代が熱心に勉強している様子は印象的でした。タイのチームにも知識を積極的に身に付けるよう促し、質の高いサポートに繋げたいです。

ディマス:インドネシアでイベントを開催してみたいなと思いました。海外のパートナーと協力して、エンゲージメントを高めるようなアクティビティを作ってみたいです。

BE:YONDの縮小版のようなイメージで、もっとブランドを知ってもらえるように工夫してみたいなと思いました。

宮城:他拠点メンバーとの交流のなかで、営業作法や資料の作り方など、「こういうやり方があるのか」という発見が沢山あったので、それは生かしたいです。あとは「意外と背の高い人なんだな」とか、リアルに一度会うことによる発見で、オンラインでも会話が弾みやすくなり、シナジーが生まれやすくなる面もあると思います。今後に期待したいですね。

――せっかくの機会なので、日本本社に「こうしてほしい」という要望があれば教えてください。

ジョナサン:日頃からサポートをしてもらっていることは、すごくありがたく思っています。ただ、アメリカに比べて、メールに添付する資料はちょっと短くしてほしいかな(笑)。

もちろんシステムが複雑なので仕方ないとは思いますけど、何しろスライドが100枚以上になることもある。アメリカの文化では、20枚でも多いと見なされますから。

ディマス:せっかく海外拠点があるのだから、「日本本社の皆さんにもっと来てほしい」と思いましたね。「海外のここに、子会社があるよ」という存在感を、もっと日本のスタッフにも感じてもらいたいです。

――最後に各国に戻ってからの意気込みをお願いします。

宮城:「インドネシアで一緒に働く社員にも、イベントを見てほしかったな」と思って写真を職場にシェアしたのですが、「私も行きたかった」という声もありました。現地のビジネスを大きくして、次はもっと大勢の同僚を連れていきたいと思います。

ディマス:日本から見て、インドネシアは言語が一つの参入障壁になると思いますが、我々はインドネシア語、英語、日本語ができますから、その強みを生かして、より多くの顧客に貢献したいです。

シー:日本本社の方針や、そこで共有されているノウハウを吸収できたので、タイでも足並みをそろえたいなと思います。インドネシアと同様、タイ拠点も「タイ語ができる日本人、日本語ができるタイ人がいる」という多言語対応が強みです。それを生かしながら、タイでもっと使い勝手をよくするためのカスタマイズを進めたいですね。

エイ:タイのチームはプロフェッショナルな集団で、トータルソリューションが提案できます。その強みを生かして、引き続き仕事に励みたいです。

徐:先述の通り、イベントを主催できるくらいにビジネスを大きくしていきたいです。上海には、大型案件でも最後までお客様の要望に合わせて完成させる能力を持つ良いチームがいますから、できないことではないと思います。

ジョナサン:イベントを機に、対面で話すことの重要性を改めて実感しました。日本のメンバーがアメリカに来られるように案件を取りたいですね。アメリカ拠点はメンバー4人の小所帯ですが仲良く働いていて、所在地のシカゴは素晴らしい場所です。今回のつながりを大切にして、仕事を発展させたいと思っています。

(文・共同通信デジタル)

※本記事は2025年3月現在の内容です。